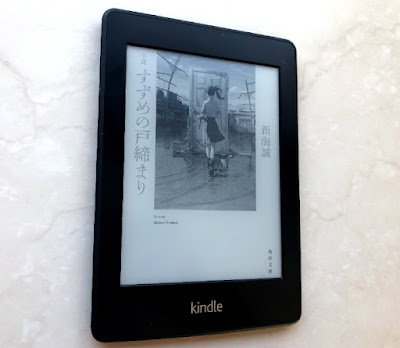

風のマジム - 小説

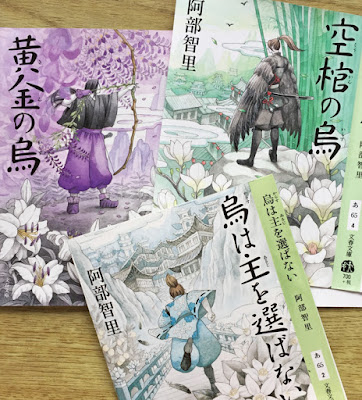

私は移動中やカフェなどで小説を読むのが好きなので ちょいちょい良さそうな小説を探しては買っているのだけど 今年はなんだか、好みの本になかなか当たらず……。 思わず没頭してしまうような 電車を降りても読むのをやめられなくて 駅のベンチでキリがいいところまで読み続けてしまうような そんな小説に出会えなくて 小説の代わりにYouTubeを見る時間が多くなっていました。 が、先日、たまたま本屋で原田マハさんの小説 「風のマジム」が目にとまりまして。 原田マハさんといえば、10年くらい前 「たゆたえども沈まず」などの アートを題材とした小説やノンフィクションを多く出していた時に 好きで読んでいた作家さん。 その後、特に理由もなく、なんとなく読まなくなっていたのだけど 久々に読んでみようと軽い気持ちで購入したら あっという間に引き込まれてしまいました。 物語は、沖縄で生まれ育った女性が 南大東島で育つサトウキビを使ったラム酒作りに挑戦し 派遣社員から社長になっていくサクセスストーリー。 実際にあった話をもとにしたノンフィクションだそうで 読んでいて気持ちが柔らかく、軽くなっていくような 心地のいい小説です。 いつ発売された小説なのか調べていたら なんと今年9月に映画が公開されるという情報を発見。 だから書店でも目につきやすいところに置かれていたのですね。 映画化のことも評判も全然知らずに買った本が 予想外におもしろかったりすると 本当に得した気分になります。 好きな小説だけに、映画を観るかどうかは迷うところですが 小説はおすすめです。 写真は「風のマジム」のKindle版の表紙(右)と 少し前に購入したKindleカバーの表紙(左)。 写真を組み合わせて並べてみました。 カバーを閉じると自動的にスリープになり カバーを開けると自動的に起動となるのでかなり便利です。